撰文/王勇 摄影/东集社

一

去年圣诞节,几位好友与舒宇光约好,要赶在2023年1月1日举办一场艺术联展,地点就选在舒宇光位于景德镇三宝村501号的个人工作室。彼时景德镇从长达20余天的全城封控解脱不久,无论是小镇青年还是被迫滞留的外地艺术家,都有一种劫后余生的欣喜,恨不得要仰天长啸三声才能尽灭胸中块垒。

![3_PJWRTVO}Y$ME(]_M)_H[6.png 3_PJWRTVO}Y$ME(]_M)_H[6.png](https://appimg.dzwww.com/2023/0525/1h18q65h8eq81p9f30.jpg)

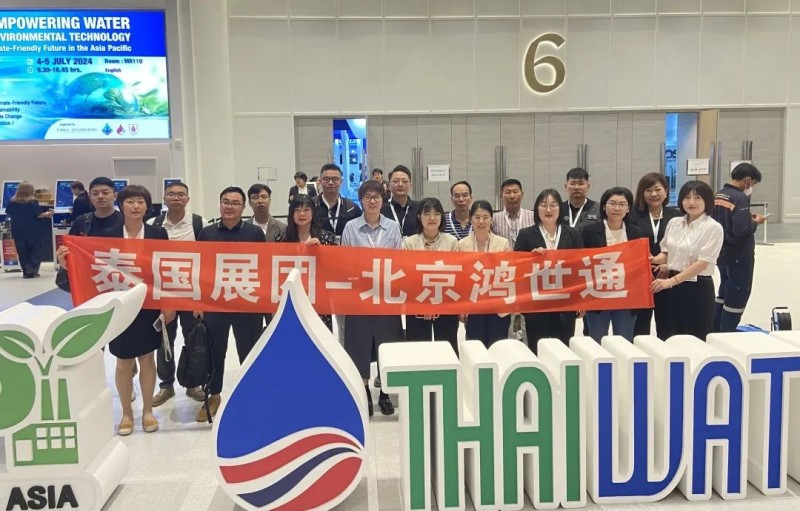

舒宇光与艺术家朋友们策划2023新年展览

可舒宇光他们没能实现用艺术展喜迎元旦的愿望,参展艺术家在数日间先后成为“阳”人,展览计划就此作罢。被新冠病毒折腾得够呛的舒宇光躺在床上,早年在北京求学寻艺的片段、自己的水墨作品登陆法国“卢浮宫博物馆卡鲁塞尔ART SHOPPING当代艺术展”的场景、加拿大艺术机构负责人向其发出举办个展的那通电话,以及家乡河北唐山盛产的麻糖与棋子烧饼,交错在他的脑海中浮现。

水墨、卢浮宫以及这两年窝在三宝静悄悄孕育的那些作品,还有故乡的麻糖,杂乱的画面如走马灯般快速闪过,这让舒宇光得以从一个奇异的视角梳理自己的艺术经历,同时又想起资深媒体人、好友吴爱飞问他的那句话:“你在干什么?”

“我在干什么?”舒宇光竭力回忆,自从新冠病毒肆虐人类世界之后,不仅人们按部就班的生活节奏被打乱,对艺术家的影响更是尤为深远。无论是熟识的景德镇陶艺家,还是那些曾共同在中央美术学院就读的老同学,都不得不将早已列入议程的展览计划无限期搁置,创作时的心境也不再信马由缰。

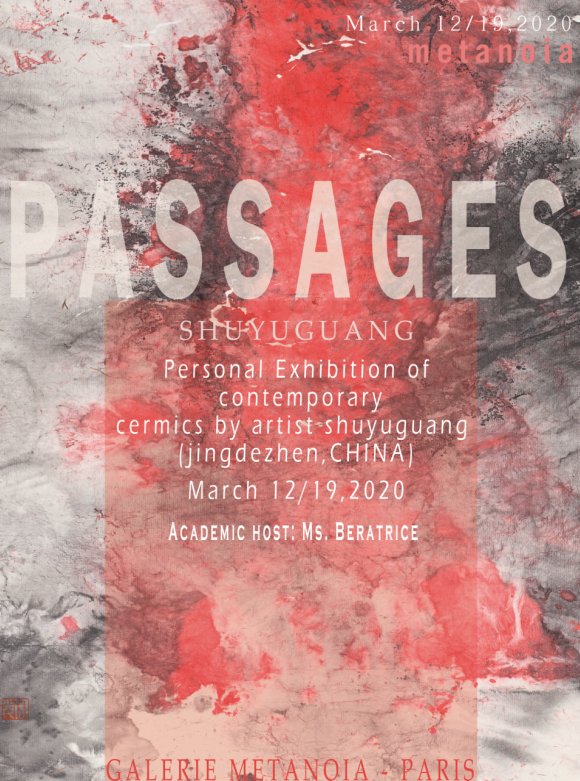

就像那场巴黎当代水墨展,原本应该是在法国蓬皮杜现代艺术中心metaNOIA空间举行的舒宇光水墨艺术个展,可他由于疫情无法前往法国,为此双方只好协商将展览形式由线下变更为线上。

面对谁也无法预料何时终结的疫情,舒宇光也失去了与策展人、画廊主洽谈合作的兴致,甚至一度让他为之痴迷的陶艺理论研究也无法使其振奋。景德镇三宝路上的游客不再熙熙攘攘,舒宇光也将工作室的大门紧闭,自己躲在二楼一头栽进个人的精神世界,试图通过闭门造车式的创作来派遣心中的寂寥。

吴爱飞则认为舒宇光已是具备一定国际影响力的艺术家,不应将自己窝藏在工作室内,为此才会对其发出那近乎责备的一问。而那场夭折的元旦艺术联展也让舒宇光有了新的想法:既然身边的艺术家都希望将作品展示在公众面前,那何不将工作室由“私家领地”转变为供大家展陈艺术作品、交流创作心得的公共空间?

向来注重执行力的舒宇光说干就干,立即着手工作室内部空间的调整与门面的修葺,他想起有一次去瑶里景区采风时天降大雨,恰巧路旁有一座古色古香的亭子,当他跑过去避雨时,发现檐枋处写有“石亭”二字。于是舒宇光便将修整后的空间命名为“令石画廊”,从5月初开始邀请艺术家在画廊内陈列作品,涉及油画、水墨以及现代陶艺等多个艺术门类。

艺术家程惠莉油画作品

艺术家吴极雕塑作品

二

自画廊开门迎客首日始,便不断有好奇的游客询问“令石”二字的含义,舒宇光解释称自己对奇石钟爱有加,认为“石”是大自然的产物,不仅可以体现天地造化的鬼斧神工,也折射出坚定、刚毅的高贵品质,石的精神与自己当年对水墨“从自然走向自然”的艺术追求颇为契合。“令”则既有“汇集”之意,也表示“善”与“美好”,正如《诗经·小雅·角弓》所说“此令兄弟,绰绰有裕”。

“你可以将令石画廊视为一个小平台,无论是油画、水墨、书法还是陶瓷,都可以在这里展示。”将妻女都接到景德镇生活的舒宇光,感到颇为不平的一件事,就是景德镇早已不再是依靠单一瓷业支撑发展的“草鞋码头”,而是各类艺术人才集聚、不同领域艺术翘楚争相绽放的国家陶瓷文化传承创新试验区.

就以令石画廊所在的景德镇三宝村为例,景德镇市委副书记、市长胡雪梅在今年3月接受澎湃新闻记者专访时称,三宝村“户籍人口只有767人”,却云集着“近200家文创机构”和“3000多名”来自国内外的“景漂”,外来人口“超过当地人口的4倍”,成为名副其实的国际艺术村。

舒宇光一家也属于澎湃记者笔下景德镇的“外来人口”,但他的本地朋友更愿意称他们为“新景德镇人”,生活作息与本土艺术家几无差异的舒宇光,也希望令石画廊能在某种程度上改变外界对景德镇艺术品种单一、缺乏创新与原创作品等刻板印象。

艺术家舒宇光与台湾艺术家谷源濤先生交谈

画廊对外开放后不久,一位性格内向的艺术家闻讯而来,他向舒宇光进行自我介绍时,称自己是一位陶瓷绘画从业者,但画廊主人却判断对方“一看就是做艺术的朋友”。两人相互加了微信,当晚舒宇光就不断收到这位陌生艺术家发来的作品图片,以及几条公众号文章链接。“那些文章都发布于2018年前后”,同为艺术家的舒宇光这样分析:“很可能他这几年都缺乏在公众面前亮相的机会,为此想了解下令石画廊是否有为其举办展览的可能。”

那位话语不多的陶瓷艺术家将自己有限的资料搜集起来,郑重其事地发给了舒宇光,但从头至尾都未直接提出要在画廊办展的请求,舒宇光对此予以理解:“许多艺术家并不善于沟通,羞于向他人提出任何请求,我就认识不少这样腼腆的艺术家朋友!”

这也是舒宇光创立令石画廊的根本原因之一,那就是为缺乏交际能力、但作品确有可圈可点之处的艺术家提供作品展示的空间,让其创作为更多人所知。“要知道,作为一个真正的艺术家,相对于自己的十张画被一位藏家买下并束之高阁,他更愿意作品被十位不同的观众看到”,舒宇光称“这是很多艺术家真正想要的!”

这让人想起令石画廊的名称,源自于那间为旅人遮风避雨的“石亭”,使人不由揣测舒宇光之所以将画廊称为“令石”,也许不仅是艺术家对奇石的喜爱与对美好事物的追求。

令石画廊收藏的灵璧石

三

针对令石画廊的诞生,虽有来自圈内挚友的祝福,但也夹杂着质疑的声音,就像有人猜测作为艺术家的舒宇光开设画廊是“赌气之举”。与位于京沪等地多家知名画廊打过交道的他,曾坦言某些画廊对艺术家“缺乏信任与深入了解的耐心”,态度高傲的画廊主理人并不罕见。

可舒宇光却否认了“赌气”这一说法,他直言自己开设画廊确有为艺术家群体发声的意图,但并非要与国内当下的艺术生态玩对抗。随着新冠病毒的退却,艺术界也迈入迫切需要开放、包容与共情的后疫情时代,经济形势的未知导致诸多艺术机构陷于停滞甚至歇业状态,原本承担着为人类社会提供思想引导的艺术家也颇为迷茫,需要类似于精神庇护所般的存在来抚慰自身,进而创作出具备积极意义的艺术作品去疗愈大众。

舒宇光一再强调自己作为个人,无论是在艺术创作还是画廊管理方面都有局限性,为此并不奢望令石画廊会在将来成为古根海姆博物馆那样的存在。这位“新景德镇人”对画廊的物理空间以及自身各方面的条件都有清醒的认知,故而在画廊筹办之初就摒弃“宏大叙事”、“颠覆重构”等想法,而是与那些有理想、有信念且作品出色的艺术家诚恳沟通,然后精选出他们的代表作放置在画廊,供大众品评欣赏。

艺术家李瑶瑶水彩作品

“进入令石画廊的展品,我不会限制它们的艺术门类,但希望作品能给观众带来思考与启发。”事实上景德镇从不缺乏“瓷馆”、“书画轩”等艺术经营机构,甚至早在清末明初就出现了陶瓷艺术家抱团组建、管理机制完善的“画社”。但这些馆、轩、社的本质均为“卖场”,为艺术家提供思想交流场地、具备运作艺术后起之秀功能的现代画廊并不多见,而致力于举办各类公益性质艺术展、为不知名艺术家与收藏市场之间实现链接可能的“乌托邦式”画廊更是凤毛麟角。

至于令石画廊将来会发展到何种程度,舒宇光并没有去多想,他只想做好当下的每一件事,而且对在画廊里进行的每一个展览都会严肃对待。为了让展览取得良好的效果,他会不厌其烦地与不同的艺术家反复确认活动的每一个流程的每一个细节,指导对方如何构建完善的资料库作为备用,反复尝试不同风格的展览海报的设计,驱车与助手前往不同的城市到特色各异的艺术馆观摩学习。

曾有好事者追问令石画廊对于艺术品的遴选标准,舒宇光声称不会对艺术家的创作形式设限,但他认为无论是以何种形式呈现的艺术品都必须是历史、文化以及创作者思想的承载,观众理应通过艺术家创造的“载体”对世界有进一步、或更为新颖的认知。

2018年10月16日,原联合国教科文组织国际陶艺协会主席雅克.考夫曼到访景德镇,在陶溪川美术馆报告厅针对“陶瓷ceramic、创意creativity、未来future”等话题公开发表意见,痛斥世界已经“迪斯尼化”,人类“获取”艺术与文化“看似在超市购物般便捷”,但通过电脑、手机屏幕以图像形式显示出的艺术品“冰冷且缺乏情感”。舒宇光则试图将令石画廊营造成一个有温度的艺术空间,观众可以零距离观摩艺术家的作品,创作者也可能在此遇到知音与伯乐。

观众在令石画廊参观

当然,舒宇光不会排斥互联网的力量,尽管雅克.考夫曼对网络存有疑虑,但令石画廊的主人仍打算善用信息时代的新媒体武器,借助公众号、小红书以及各类视频平台将艺术家的作品尽可能地向外界推广。

如今舒宇光的电脑里存放着好几份内容详尽的策展方案,与之相关的艺术家资料也占据了不少的硬盘空间,他必须从中做出选择:今后是力推他所熟悉的水墨艺术,还是让更多的油画精品走进画廊,抑或是偶尔来一场别出心裁的装置艺术展?当然,毕竟令石画廊位于“千年瓷都”景德镇,那肯定不能将陶瓷艺术拒之门外!

【广告】